Die Suche nach den Mühlen am Fluss

Dies ist die Geschichte einer Spurensuche, die im Montiferru-Gebirge auf Sardinien beginnt und in Hamburg in der Speicherstadt (vorläufig) endet. Alles begann mit einer rätselhaften Mühle am Fluss. Die Suche nach Erklärungen und Zusammenhängen führte mich buchstäblich über Stock und Stein, durch Gestrüpp und Lorbeerdickicht und barfuß durch den Fluss. Sie brachte mich mit vielen hilfsbereiten Menschen zusammen, die Stück für Stück ein Informationspuzzleteilchen zum anderen fügten, um das Rätsel zu lösen.

Einen Teil des Jahres lebe ich im Westen Sardiniens in Cuglieri, einem kleinen Ort im Montiferru-Gebirge. Vulkangestein prägt hier die Landschaft mit dem höchsten Berg auf 1050 Metern und Basaltklippen am Meer. Flüsse winden sich aus den Bergen hinab, spenden Wasser für Viehhaltung und Ackerbau, es gibt sogar mehrere Wasserfälle. Einer zieht mich seit vielen Jahren immer wieder an. Er stürzt in eine enge Schlucht mit einer 30 Meter senkrecht abfallenden Felswand. An seinem Fusse erzeugen der Duft von Lorbeerblättern und das Rauschen des Wassers eine verwunschene Atmosphäre. Manch einer will hier schon Feen gesehen haben. Es ist die Cascata Riu Sos Molinos, der Wasserfall am Fluss der Mühlen.

Der Name machte mich neugierig. Was ist aus diesen Mühlen, die dem Fluss seinen Namen gaben geworden? Gibt es noch Gebäudereste, Geschichten, vielleicht sogar Hinweise auf die verwendete Mühlentechnik? Am Pfad, der zum Wasserfall hinunter führt, steht auf einem schmalen Absatz am Hang ein einfaches Gebäude aus grauem Naturstein. Vor der Hauswand streckt ein mächtiger Lorbeerbaum seine Zweige zum Licht. Das Innere ist nur ein dunkler, schmuckloser Raum, der nicht zum Verweilen einlädt und keine Geheimnisse enthüllt. Könnte das von einer alten Mühle sein? Eine Informationstafel mit erklärendem Text beschreibt die Besonderheiten von Flora und Fauna rund um die Cascata, doch zum Ursprung des grauen Häuschens gab es keine Erklärungen. Ich entdeckte ein paar schmale, halb verborgene Fußpfade, auf denen ich mich umschaute, doch Reste ehemaliger Mühlentechnik habe ich in der näheren Umgebung des Wasserfalls nicht entdecken können. Als nächstes fragte ich bei Freunden und Bekannten herum und versuchte natürlich auch, im Internet Antworten zu finden. Lange Zeit blieb diese Suche erfolglos, das ungelöste Rätsel um die Geschichte der Mühlen ließ mich aber nie ganz los.

Erst vor kurzem bekam ich von einem Freund den Hinweis, dass es auf ganz Sardinien und besonders häufig im Montiferru in den zurückliegenden Jahrhunderten Wassermühlen zur Textilbearbeitung gegeben hat. Im Deutschen gibt es hierfür den Begriff Walkmühle, auf Italienisch heißt diese Mühle Gualchiera. Das war ein Durchbruch bei der Suche nach mehr Informationen vor Ort und im Internet. Jetzt hatte ich einen Suchbegriff und konnte auch vor Ort die richtigen Fragen stellen. Die Antworten veränderten das Bild, das ich mir im Kopf schon voreilig von den (Getreide)-Mühlen am Fluss gemacht hatte, komplett. Im Internet fand ich Fotos von Teilen einer Gualchiera, die im Museo della Tecnologia Contadina (in etwa: Museum der bäuerlichen Handwerkstechniken) in dem Montiferru-Ort Santu Lussurgiu ausgestellt sind. Das sah nach einer verheißungsvollen Spur aus. Mit einem Zettel voller Fragen machte ich mich auf den Weg dorthin.

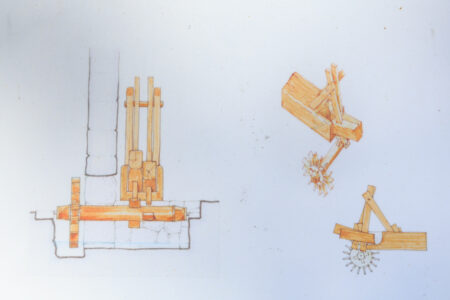

Einen ersten Eindruck vom Funktionsprinzip vermittelte mir die Skizzen auf einer Infotafel des Museums am Wegesrand. Auf dem Bild ist gut zu erkennen, dass es in einer Gualchiera kein Mahlwerk gab, auch keine Mühlsteine und keinen Trichter für die Getreidekörner. Im Zentrum standen vielmehr zwei große hölzerne Hämmer, die ein Stück Wollstoff mit Schlägen bearbeiteten. Der Stoff wurde gewalkt. Angetrieben wurde das Hammerwerk über ein Mühlrad, das vertikal ausgerichtet war. Vom Fluss wurde über eine Canaletta, einen kleinen Kanal, Wasser abgezweigt und auf das Mühlrad geleitet. Das Rad drehte eine hölzerne „Nockenwelle“, die die beiden Hämmer alternierend in Bewegung setzte.

Was aber genau mit Textilbearbeitung oder Walken gemeint war, konnte ich mir immer noch nicht so richtig vorstellen. Handelte es sich um Filz? Loden? Oder wurde dort nach der Schafschur die Rohwolle weiterverarbeitet? Ein Besuch des Museums fügte ein weiteres Puzzleteilchen anschaulicher Information hinzu. Das Museum wurde 1976 vom Kulturzentrum UNLA gegründet. UNLA steht für “Vereinigung zum Kampf gegen Analphabetismus”. Unter dem Motto „für permanente Bildung“ ist der Rundgang durch die insgesamt 10 Räume sowohl als historische als auch als didaktische Tour konzipiert. Die Vereinigung ist Träger des Museums. Die Museumsführer arbeiten dort ehrenamtlich.

Eine von ihnen ist Cecilia Casula, eine kompetente junge Frau, die sich sehr viel Zeit nahm, um mir alle meine Fragen zu beantworten und die Technik anhand der Exponate zu erklären. In einem der Ausstellungsräume sind die wesentlichen Original-Elemente einer Gualchiera aufgebaut: Das Hammerwerk aus imposanten Eichenholzbalken, die Antriebswelle und das Mühlrad. Die Teile sind 1976 an ihrem ursprünglichen Standort in Santu Lussurgiu abgebaut und ins Museum gebracht worden. Der gesamte Aufbau misst ungefähr 3 x 3,50 Meter und ist über 2 Meter hoch. Der Anblick löste bei mir Hochachtung aus vor der alten Zimmermannskunst, den Menschen, die diese Tradition bewahrt haben und auch vor den kräftigen Armen, die (mit welchen einfachen Hilfsmitteln auch immer) die schweren Einzelteile zusammengefügt haben. Die mächtigen Hammerbalken haben einen Querschnitt von gut 20 x 30 cm. An dem Ende, das auf den Stoff schlägt, sind die Hämmer gezähnt. Sie sehen damit ein bisschen wie überdimensionierte Fleischklopfer aus.

Das Prinzip der Kraftübertragung vom Mühlrad auf die Hämmer wurde mir an einem kleinen Model demonstriert, bei dem das Wasserrad durch eine Kurbel ersetzt ist. Eine Mini-Gualchiera zum Selberdrehen, die auf einem DIN-A4-Bogen Platz hätte. Routiniert kurbelte Cecilia und ließ die Hämmer fliegen. Und wozu diente der ganze Aufwand, welche Art von Textil wurde dort produziert, fragte ich? Auch dazu gab es einen Raum mit Exponaten. Die Hämmer schlugen kontinuierlich auf ein gewebtes Stück Tuch ein. Das angefeuchtete Schafwollgewebe wurde dadurch verfilzt. Es entstand ein robuster und wasserabweisender Stoff. Dieses Textilprodukt nennt man auf Sardinien Orbace. Ein deutsches Pendant wäre der Lodenstoff, der im Herstellungsprozess mit dem Orbace das Verfilzen durch Walken gemeinsam hat, aber im Detail etwas anders aussieht. Beim Loden wurden die Fäden des Gewebes durch das Walken vollständig versteckt.

Klickt man zum Vergrößern auf das Foto des Hirtenmantels oben, ist gut zu erkennen, dass hier die Webfäden sichtbar sind. Orbace wurde zu traditionellen Hirten-Kapuzenmänteln und zu Packtaschen für Pferd und Esel verarbeitet. Er gilt als die älteste sardische Textilart. Ähnliche Mäntel hatte ich im Frühjahr beim Karneval gesehen. Sie sind als Bestandteil der traditionellen Karnevals-Tracht typisch für manche Bergdörfer Zentralsardiniens.

Um den Herstellungsvorgang zu verdeutlichen, war im Museum ein Webstuhl aufgebaut. Solche Webstühle gab es früher in vielen Haushalten auf Sardinien. In einigen Orten ist diese Handwerkskunst noch heute lebendig, etwa im Teppichweberinnen-Dorf Samugheo. Um ein wirkliches Bild von dieser Tätigkeit zu bekommen, besuchte ich Anna Fara in Cuglieri. Sie fertigt an ihrem Webstuhl auf Bestellung Decken, Taschen und Streifenteppiche an. Orbace ist nicht ihr Thema. Doch die Technik des Webens wurde durch ihre Erläuterungen für mich sehr viel lebendiger. Ich durfte sie bei der Arbeit fotografieren und erfuhr ganz nebenbei noch viel über die Textilkunst-Tradition von Cuglieri.

Das Funktionsprinzip der Gualchiera und die Details der Textilbearbeitung, zu der die Mühle eingesetzt wurde, waren jetzt klar. Um so richtig einzutauchen in die Vergangenheit der Mühlentechnik auf Sardinien, hätte ich gerne noch eine echte Walkmühle mit allem

Drum und Dran in ihrer natürlichen Umgebung am Fluss gesehen. Ich erfuhr, dass es auf der Insel heute noch genau zwei Walkmühlen gibt, bei denen sowohl das Wasserrad als auch das Hammerwerk noch vorhanden sind. Sie werden auf die Zeit um 1700/1800 datiert. Eine befindet sich in Tiana, einem Bergdorf in der Provinz Nuoro. **) Die zweite steht hier in Santu Lussurgiu, sagte Cecilia. Welch eine Gelegenheit! Ich wurde ganz euphorisch vor Entdeckerfieber. Wäre es möglich, dass ich diese Mühle sehen könnte? Ein Besuch lässt sich vielleicht verabreden, meinte Cecilia. Sie stellte den Kontakt her.

Wenige Tage später zeigte mir Gabriella Belloni vom CEAS Don Deodato Meloni (Umweltbildungszentrum D. Meloni) wo es lang geht. Eine engagiert, kluge Frau, Doktorin der Philosophie, die nach ihrem Abschluss in Philosophie in Rom als Forscherin in Deutschland und Italien an den Themen des 16. und 17. Jahrhunderts arbeitete. Seit 2002 führt sie zusammen mit ihrer Tochter in Santu Lussurgiu das Albergo Antica Dimora del Gruccione. Über Wege, die ich allein nur schwer gefunden hätte, führte sie mich zu einem Fluss, sieben Kilometer außerhalb des Ortes. Inmitten von Feldern und Gärten stellten wir das Auto ab. Die letzten Schritte gingen wir zu Fuß, überquerten eine kleine Brücke und standen vor dem unscheinbaren Mühlenhaus. Ein Kleinod, eine der letzten ihrer Art, inmitten einer grünen Idylle am Wasser.

Das Häuschen aus Naturstein enthält im Inneren noch das komplette, wasserangetriebene Hammerwerk aus Holz. Es hat große Ähnlichkeit mit dem Exponat im Museum. Und doch war es ein ganz anderes Erlebnis, fast fühlte ich mich, wie auf einer Zeitreise in die Vergangenheit.

Auch das vertikale Mühlrad ist noch vorhanden. Es befindet sich außen an der Hauswand. Das von oben darauf fließende Wasser wird über einen Minikanal aus dem Fluss abgezweigt. Bei meinem Besuch war dieser Mechanismus nicht mehr aktiv, das Mühlrad war malerisch von Vegetation umgeben. Nebenan sprießen Gemüse und Blumen üppig in einem Synergie-Garten. Das ist ein Garten, der, nachdem er einmal aufgebaut ist, keine Arbeit macht, erklärte mir Gabriella.

Das Wasser rauschte leise, Vögel zwitscherten, es war eine märchenhafte Atmosphäre, ein Ort, an dem man zur Ruhe kommt. Für den Herbst sind Restaurierungsarbeiten geplant, berichtete Gabriella. Vielleicht darf ich dabei sein.

Bei meiner Suche nach den Mühlen am Fluss habe ich etwas Besonderes kennengelernt. Die meisten Mühlen, die auf Sardinien in den vergangenen Jahrhunderten in Betrieb waren, haben mit Wasserkraft Getreide zu Mehl gemahlen. Die Gualchiera ist der seltenere Typ. Bei dieser Entdeckungsreise auf den Spuren der sardischen Mühlen habe ich viele hilfsbereite Menschen kennengelernt, die sich Zeit für ein Gespräch nahmen und geduldig meine Fragen beantworteten. Sie haben mich Schritt für Schritt vorangebracht. So ist aus einem Puzzle von Einzelinformationen am Ende ein Gesamtbild der fast vergessenen Mühlentechnik und Textiltradition entstanden. Im Museum vermutet man übrigens, dass es sich bei dem Häuschen am Wasserfall, das am Anfang meiner Mühlenrecherche stand, nicht um eine Gualchiera sondern um die Reste einer Getreidemühle handelt. Leider seien aber nicht genügend Spuren gefunden wurden, um diese Vermutung zu belegen. Doch eine der alten Getreidemühlen habe ich dann tatsächlich versteckt hinter Brombeerranken und wilden Disteln am „Fluss der Mühlen“ gefunden. Aber das wäre der Stoff für eine Fortsetzungsgeschichte :-).

Die Walkmühlen-Technik ist nicht auf Sardinien beschränkt. In unterschiedlicher Ausführung gab es Wassermühlen zur Textilbearbeitung schon im 12. Jahrhundert, vereinzelt auch früher in ganz Europa. Auch in Deutschland gab es also im Mittelalter Walkmühlen. Das brachte mich auf eine neue spannende Frage: Seit vielen Jahren fotografiere ich mit meinen Fotokursteilnehmern das Hamburg-Bild schlechthin, das Wasserschloss, in der Ansicht von der Poggenmühlenbrücke.

Mir war bekannt, dass an den Fleeten früher, vor dem Bau der Speicherstadt, die Textilverarbeitung ein wichtiges Gewerbe gewesen war. Davon erzählt noch der Namen Wandrahmfleet (Wandbereitung). Könnte es sein, dass die Poggenmühle auch eine Walkmühle gewesen ist? Ein Rechercheteam vor Ort (vielen Dank :-)) fand in der Hamburger Staatsbibliothek ein Buch über den Ursprung der Hamburger Straßennamen*), das folgende Auskunft gibt: „Poggenmühle, benannt nach der hier 1555 errichteten Wassermühle die als Walk- und Pochmühle genutzt wurde. Der Name wurde im Volksmund verdreht und als Poggenmühle festgehalten. 1865 hatte die Mühle ihre Schuldigkeit getan und wurde abgebrochen.“ Zur Erläuterung: Pogg ist das Plattdeutsche Wort für Frosch.

Gefunden habe ich im Internet noch die ergänzende Information, dass die Mühle am östlichen Ende des Holländischen Brooks stand. Das wäre in etwa im linken Teil des Fotos. Ich versuche, mir dort eine Mühle vorzustellen. Wie mag diese wohl ausgesehen haben? Sicher anders, als die sardische Gualchiera. Bildmaterial aus dieser Zeit auf dem die Mühle zu sehen ist, gibt es im Hamburger Bildarchiv leider nicht. Schade, doch andererseits bleibt dadurch Raum für Fantasie, die im Geiste eine Mühle am Fleet entstehen lässt.

So spannt sich beim Thema Walkmühlen für mich persönlich nun ein Bogen von meiner Geburtsstadt Hamburg bis in meine Wahlheimat Sardinien. Was natürlich kein Zufall ist, sondern daran liegt, dass wir am Ende immer das finden, wonach wir suchen – oder sogar noch viel mehr.

*)Das Straßennamenbuch: Die Hamburger Straßennamen, Horst Beckershaus, 1999 Carlsen Verlag, GmbH/Die Hanse

**)Über die Gualchiera von Tiana gibt es im Internet ein Video, das ab 3:40 das „Hammerwerk“ in Bewegung zeigt.

Moin liebe Michaela,

wir haben beide deinen Bericht mit Begeisterung gelesen und es hat uns richtig hineingezogen in die Materie. Als Handarbeitende mit Stoffen und verschiedensten Garnen hat Margit sich schon immer für textile Produktionsprozesse interessiert. Was du geschrieben hast und wie du es geschrieben hast, ist dir so lebendig geraten, dass es wirklich eine Freude ist. Die Fotos verraten die Könnerin.

Der Dokumentations-Fotografie sollten wir auf alle Fälle mehr Zeit und Raum widmen.

Grüße von der Waterkant

Die Nordlichter auf Zeit Margit und Roland

Liebe Michaela.

Ein sehr interessanter Artikel. Da hast du ja eine richtige Zeitreise unternommen und man kann förmlich deine Begeisterung spüren wie du Schritt für Schritt dem Rätsel auf die Spur gekommen bist. Die schönen Fotos ergänzen deinen Artikel hervorragend und machen es dem Leser noch einfacher deine Entdeckungen mitzuerleben. Danke dass du mich daran hast teilnehmen lassen. Liebe Grüße Matina

Liebe Michaela,

einen so schönen Bericht lesen zu dürfen, hat mich wirklich begeistert und gerührt. Du schilderst das so spannend, dass man in diese Mühlenthematik einsteigt, nicht mehr aufhören kann und sich damit weiter beschäftigt. Bezaubernde erklärende Fotos ergänzen den Bericht.

Viel Mühe, die so gar nicht umsonst war und uns mitnimmt in vergangene Zeiten an fremde Orte.

LG Christa